- HOME

- ベランダ・バルコニーに最適なFRP防水の特徴と施工方法・費用相場

ベランダ・バルコニーに最適なFRP防水の特徴と施工方法・費用相場

皆さんはご自宅のバルコニーやベランダに施工されている防水の種類をご存知でしょうか?

構造上の問題からシート防水やウレタン塗膜防水の方ももちろんいらっしゃいますが、建売住宅等で圧倒的に多いのがFRP防水です。

名前は知っているという方も多いFRP防水ですが、「FRPってなに?」「FRP防水は他の防水工事と何が違うの?」「補修方法は?」等、いざFRP防水に劣化が表れ補修が必要となった時に悩まれるポイントは多く存在しています。

ちなみに、FRP防水を施工しているお住まいで最も多くいただくご相談・お問い合わせが「ひび割れが多く雨漏りが心配」ということです。

そこでこのページでは、FRP防水の特徴から他の防水との違い、そしてFRP防水の補修方法についてご紹介していきたいと思います。

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

FRPとは軽量で耐久性・耐水性に優れた繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)の略称で、我々の生活の中でも自動車のボンネットや浴槽など身近なところで使用されています。

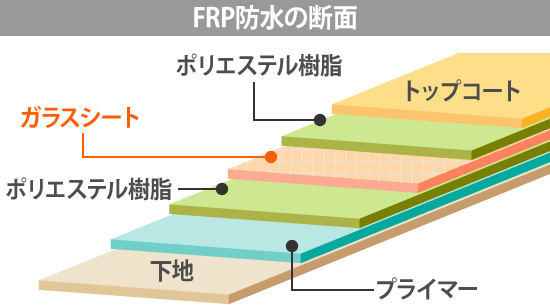

FRP防水とは?

FRP防水は、ポリエステル樹脂の上に前述したガラス繊維(繊維強化プラスチック)のシートを敷き、再び樹脂塗料を塗布して固めることにより防水層を形成します。

このガラスシートの密度によって、1枚で防水層を形成する「1プライ」と2層形成する「2プライ」工法に分かれます。

バスタブやプールに使用されるほどの防水性ですから、劣化していない状態では雨漏りを発生させる隙を与えることのない防水機能を誇ります。

FRP防水は強靭な防水層を形成することができます。

近年はFRPという言葉に違和感はなくなりましたが、1905年頃から施工されているアスファルト防水や1960年代頃から施工されているシート防水・ウレタン塗膜防水と比較してしまえば、まだまだ歴史の浅い防水工法です。

ですが、現在では多くの住宅で採用されているFRP防水。

その理由としては以下が挙げられます。

1.軽量で建物への負担が少ない

FRPは馴染みのあるプラスチックと同様に、非常に軽い性質を持ちます。

近年は耐震性向上を図るため、屋根材や外壁材に軽量な金属素材を使用することも増えてきましたが、防水工事でもそれは同じなんです。

軽量なFRPを使用することで防水層の下地への負担を軽減することができます。

2.高耐久

ベランダやバルコニーというと、洗濯物を干したりガーデニングを行ったりと歩行する機会が多いですよね。

雨水の浸入を防ぎながら高い強度を確保するには、摩耗性・耐候性・耐久性に優れていなければなりません。

FRP防水は「繊維強化プラスチック」であるため、衝撃に強い耐性を有しています。

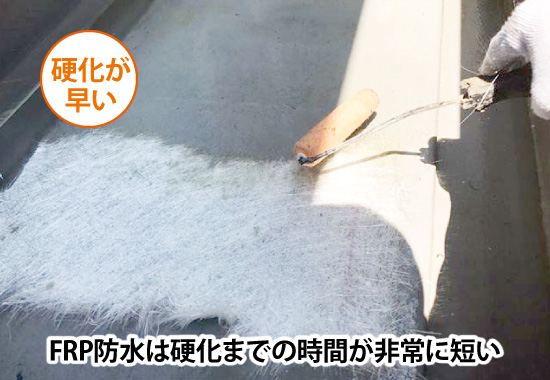

3.硬化が早い

通常、ウレタン塗膜防水を行うと一層ごとに乾燥するまで何もできず、三層による防水層を形成するためには基本的に3日程度かかります。

雨が降れば、さらに先延ばしになるでしょう。

対してFRP防水は硬化までの時間が非常に短いことが特徴で、バルコニーやベランダの施工は1~2日で終わることが多いです。

| 種類 | 工期 |

|---|---|

| FRP防水 | 1~2日程度 |

| ウレタン防水 | 3日程度 |

4.防水性に優れている

プラスチックが水に弱いというイメージはありませんよね?

繊維強化プラスチックのシートを敷き、その上にポリエステル樹脂を塗布して固めるのがFRPの防水層です。

FRP防水はプールや浴槽に使われる程の防水性ですから、ベランダ床に使用しても抜群の耐水性能を誇ります。

以上のメリットから新築・改修ともにFRP防水が施工されることが多く、非常に身近な存在となりつつあります。

ただし、もちろん何事にもデメリット(注意点)があります。

それが以下の3点です。

1.伸縮性の低さからヒビが生じやすい

FRP防水は強靭な防水層を形成する反面、伸び縮みしにくいことから建物の動きに追従できず、ひび割れが生じやすい傾向にあります。

木造住宅ですと木材の伸縮も影響しますし、地震後にFRP表面にひび割れが発生した・大きくなってしまったというケースも想定されます。

そのため、FRPの施工は動きの少ない小面積に使用することがオススメです。

また、ひび割れや劣化への対処を早めるために定期的な点検・メンテナンスは必要不可欠です。

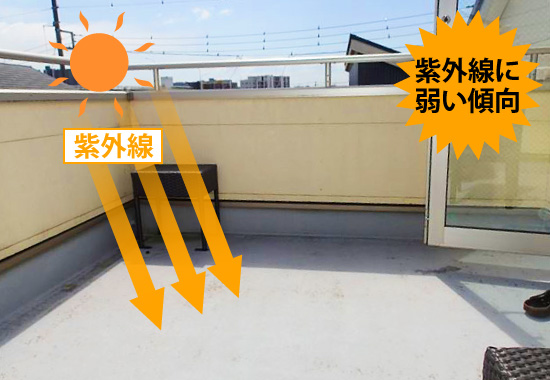

2.紫外線によってFRP防水が傷みやすい

本質がプラスチックですので、紫外線に弱い傾向があるFRP防水はウレタン防水と同じようにトップコートでの表面保護が必要になります。

トップコートは数年でひび割れが起き始めますが、硬膜なFRP防水も同じようなひび割れ方をしますので、FRP防水層とトップコートのどちらに被害が生じているかを業者にチェックしてもらいましょう。

それによって防水層への必要な補修方法が変わってきます。

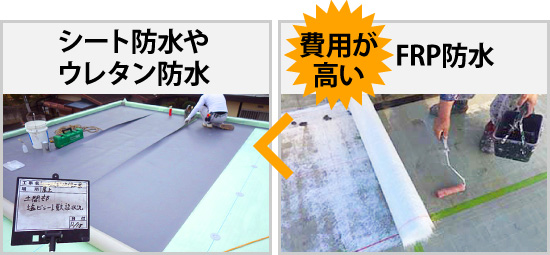

3.費用が高い

その分、シート防水よりも高くなってしまいます。

ただ、FRP防水は小面積施工に最適であることから、ベランダ防水工事などで見積もりを取ってみると価格差はあまり感じないかもしれません。

FRP防水の施工単価は約7,000円~10,000円/㎡が相場となっています。

他のサイトでもFRP防水の相場は似たような金額で紹介されているかと思いますが、この施工単価はあくまでFRP防水を施工する部分のみに焦点を当てたものです。

実際のお住まいのベランダやバルコニーにFRP防水を行うのであれば、下地処理や洗浄、そしてドレン設置やトップコート塗布といった諸々の作業工程で別途金額が必要になります。

そのため、FRP防水工事の費用は、3㎡ほどのベランダ床への施工だとしても10万円以上が相場になることを覚えておいてください。

| 施工単価 | 約7,000円~10,000/㎡ |

| FRP防水工事の費用相場 | 税込100,000円~ |

その他の防水工事費用は?

お住まいのベランダなどで使用する防水工事には、以下の3つの種類が存在しています。

☑ FRP防水 ☑ ウレタン防水 ☑ シート防水

ウレタン防水やシート防水はさらに使用する材料や工法で費用が異なりますので、防水工事の一覧表でFRP防水と施工単価を比較してみましょう。

| 防水工事の種類 | 施工単価 |

|---|---|

| FRP防水 | 約7,000円~10,000円/㎡ |

| ウレタン防水(密着工法) | 約7,000円~9,500円/㎡ |

| ウレタン防水(通気緩衝工法) | 約8,000円~10,500円/㎡ |

| シート防水(塩ビシート) | 約3,500円~7,500円/㎡ |

| シート防水(ゴムシート) | 約2,500円~7,000円/㎡ |

塗膜防水は液状の防水塗料を流すことで防水性を形成する工法のため継ぎ目が発生せず、凹凸に合わせて施工できます。

塗膜防水という共通点があるFRPとウレタンは、お住まいの防水メンテナンスでどちらを選べばよいのか悩まれがちなポイントでもあります。

そこでウレタン塗膜防水の特徴と、FRP防水との違いをご紹介したいと思います。

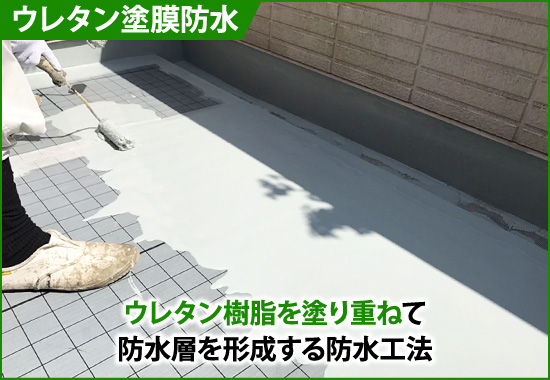

ウレタン塗膜防水とは?

ウレタン防水はウレタン樹脂を塗り重ねて防水層を形成する防水工法です。

指で押してみると弾力のある防水層で、その柔軟性から地震等で動く建物にもしっかり追従できる点が強みです。

屋上・陸屋根などの広面積への施工も可能ですが、摩耗性・耐久性の面ではFRP防水に劣ります。

施工後の表面は非常に滑らかでとても綺麗です。

FRP防水はウレタン防水とどう違う?

防水層の硬さ

FRP防水はウレタン防水ほど伸縮性には優れていないため、指で押しても弾力はありません。

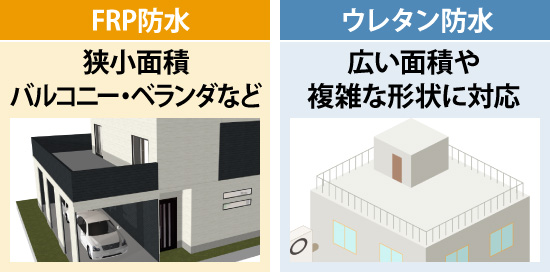

施工場所の適正

また、木造住宅の広い面積や下地が鉄の場合にもFRP防水は施工できませんので、バルコニーやベランダといった狭小面積への施工に向いているのです。

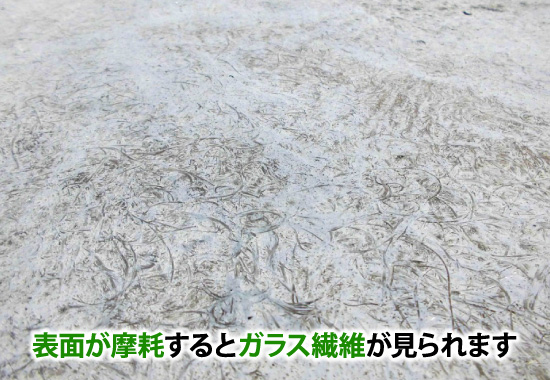

防水層表面の劣化症状

FRPの場合、ガラス繊維を使用しているため表面が摩耗するとざらつきのある繊維が見られます。

施工中の臭い

FRP防水の施工中はスチレン臭(シンナーよりも強い独特な刺激臭)が発生するため、十分な換気対策が必要になります。

どちらの工法も塗膜防水ですので仕上がりは継ぎ目がなく非常に綺麗なのですが、施工面積や下地によってFRP防水を採用できるかどうかは異なるということです。

【共通点】どちらもトップコートのメンテナンスが重要

FRP防水とウレタン防水は紫外線の影響で劣化が進むため、防水層を形成した後にはトップコートと呼ばれる保護塗料を表面に塗布する必要があります。

ご相談をいただく「FRP表面のひび割れ」はほとんどがトップコートの劣化による割れですので、すぐに雨漏りを起こす心配はありません。

ですが、稀に大きな亀裂や破断が見られるお住まいもございますので、心配な場合はお気軽に点検と調査をご相談ください。

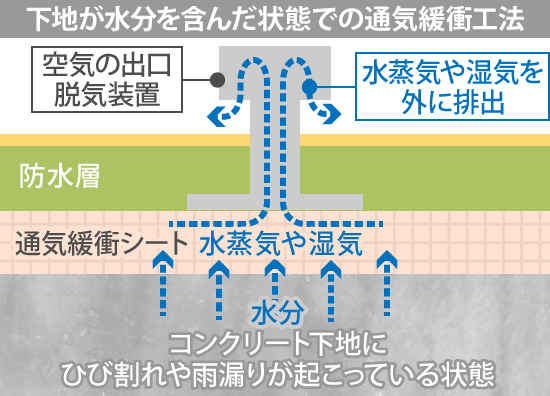

ウレタン塗膜防水・FRP防水のどちらも耐用年数は10~13年程度ですが、下地に水分が含まれていると蒸発した際に塗膜へ膨れやしわを起こすことがあります。

この場合、塗膜防水を塗り重ねても上記のようなトラブルが起こってしまうため、通気緩衝工法(絶縁工法)を用いて下地の密着を防ぎ、内部の水蒸気を逃がす脱気装置を設置して膨れを防がなければなりません。

ここまでの解説でFRP防水の特徴やウレタン塗膜防水との違いをご紹介してきましたが、問題はいつ・どのようなタイミングでFRP防水の補修を行うべきなのかという点です。

そこでFRPの劣化レベルごとにメンテナンス・補修方法をご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。

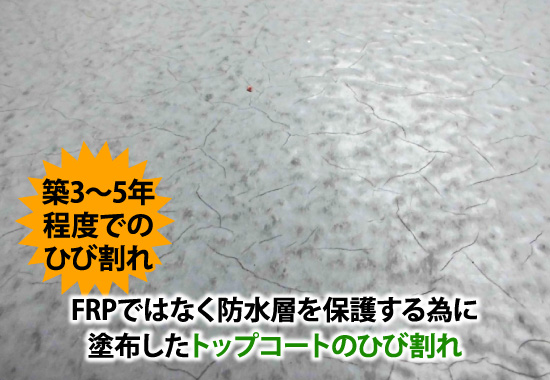

築3~5年程度にも関わらずひび割れが表れ始めた、そのような方は多いのではないでしょうか?

築3~5年でのひび割れはFRPそのものではなく、防水層を保護するために塗布したトップコートのひび割れであることが多く、特に緊急性は高くありません。

5~7年ごとにトップコートの塗り替えを行っていくよう心がけましょう。

ちなみに、トップコートには硬膜なポリエステル樹脂(新築向け)と軟膜なアクリルウレタン樹脂(改修向け)がありますので、防水工事に熟知した業者はメンテナンスに合わせて種類を使い分けます。

こうした違いの部分でも依頼する業者の実力や信頼性が測れますので、相見積もり時に提案内容を比較する際には確認してみることをお勧めします。

トップコート改修時のポイント

トップコートを塗布する下地の洗浄と、アセトン等での油分除去で密着力を高めるのが改修時のポイントです。

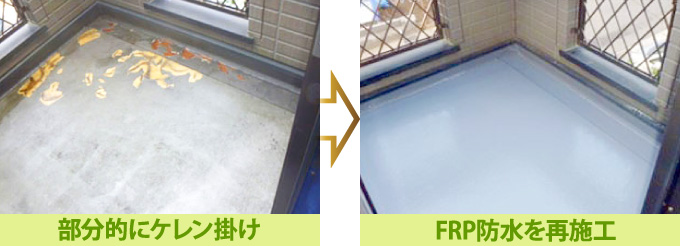

防水層の浮きや剥がれは、密着力不足や雨漏りしたことで含んだ水分の蒸発が挙げられます。

狭小面積での浮きには部分的にケレン掛けを行ってからFRP防水を再施工して対処することが可能です。

広面積での浮きや剥がれは、下地(合板)に問題がある可能性が高いです。

下地の補修・補強を行ってからFRP防水工事を行う必要があります。

もし膨れや浮きの原因が水分の蒸発であった場合、密着工法で防水工事を行っても水蒸気が逃げられません。

浮きが再発してしまう恐れがありますので、通気緩衝工法での防水工事が改修方法として最適となります。

FRP防水の劣化が原因で雨漏りを起こしてしまった場合、まずは下地まで腐食が進行しているかを確認しなければなりません。

下地に問題がなくとも必ず水分を含んでしまっているため、硬膜なFRP防水では後々剥がれや浮きが生じる可能性があります。

改修時にはコスト・下地との相性・追従性の高さからウレタン塗膜防水による通気緩衝工法(絶縁工法)が採用されることが多いです。

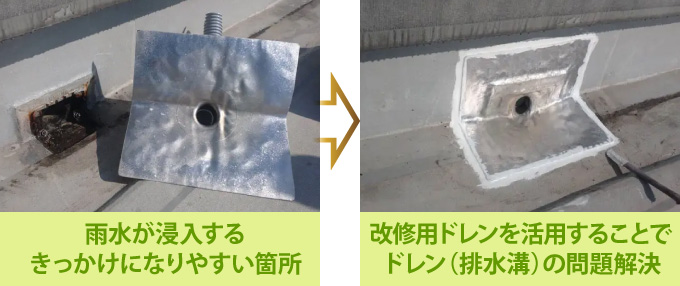

ドレン(排水溝)のメンテナンスも忘れずに

ベランダ・バルコニーの防水メンテナンスでは、防水層の状態だけではなくドレン(排水溝)にも意識を向けましょう。

防水層にはひび割れや亀裂がなく、一見すると雨漏りの心配はないように思えるかもしれません。

しかし、防水層とドレンは異なる素材が隣り合いますので、雨水が浸入するきっかけになりやすい箇所と言えます。

もし排水溝に問題が発生していた場合、防水工事と合わせて改修用ドレンを活用することで内部の亀裂といった問題に対処でき、雨漏りを解消・予防することが可能です。

FRP防水は自分で行える?

FRP防水のDIYはオススメしません。

最大の理由は塗膜防水工事の難易度の高さです。

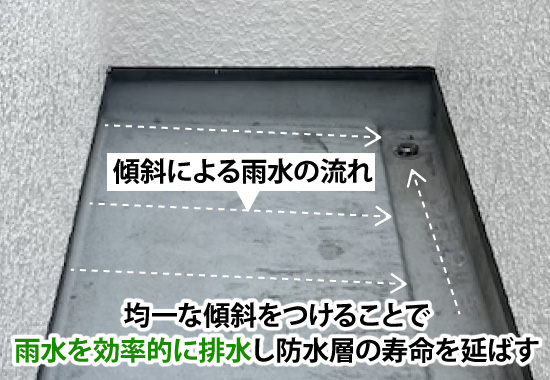

防水層を均一にするには相当な技術や経験が必要ですし、傾斜に問題があれば雨水が排水溝へと上手く流れず、ベランダに溜まってしまう事態も想定できます。

防水層を形成する前の下地補修が不十分になってしまうことも耐久性に大きな問題を抱えることになりますが、DIYではどのレベルまでの補修をすれば良いのか判断することも難しいかと思います。

コストの高い部類であるFRP防水ですが、失敗してから業者に依頼するとやり直すための費用が余計に必要となってしまうため、業者に依頼することが安全かつ最適と言えるのです。

失敗しないための業者選びについては、ページ終盤で解説しております。

FRP防水の施工方法を、バルコニーへ行った防水工事の写真とともに分かりやすくご紹介していきます!

施工事例:FRP防水を施工したバルコニー

築年数の経過につれ、バルコニーの床にひび割れが発生したことで防水工事をご検討されていらっしゃいました。

施工前は雨漏りもなく、施工後しばらくはメンテナンスをしたくないというご希望から、耐久性に優れたFRP防水の再施工を行うことといたしました。

〇使用材料:FRP塗膜防水材 ポリルーフ(双和化学産業)

1.高圧洗浄・下地清掃

FRP防水に関わらず、まずは高圧洗浄で下地に付着した汚れをしっかり洗い落としていきます。

2.プライマー塗布

下地とFRP防水塗料の密着性を高めるため、プライマーをまんべんなく塗布していきます。

ここまでは防水工事に共通した基本工程となります。

3.下塗り

FRP防水用ポリエステル樹脂と硬化剤を混合させ、均一に塗布します。

4.ガラスシート(FRPシート)を敷く

下塗り層の硬化後、再度ポリエステル樹脂を塗布し、その上にFRP防水用ガラスシートを張り付けます。

この「樹脂の硬化」と「ガラスシート(FRPシート)を敷く」工程を2~3回繰り返すことで、耐久性と耐水性に優れた防水層が完成します。

樹脂内部に空気が残ると、後々FRP防水層の膨れ・浮きを起こす可能性がありますので、脱泡ローラーでガラスシートに含まれた空気を抜くことが重要な作業となります。

ウレタン樹脂は1層分の乾燥時間が長いのですが、FRP防水で使用するポリエステル樹脂は硬化が非常に早く、現場ではお昼休憩を挟めばすぐに次の層を施工できるほどのスピード感です。

この違いにより、FRP防水はウレタン防水よりも工期が短く済むのです。

5.ケレンによる調整

最後のガラスシートと樹脂層を硬化させた後、研磨機を使用してFRP表面を削り調整します。

その後、清掃・アセトン拭きで油脂を除去します。

6.トップコートを塗る

FRP防水層が紫外線によって劣化しないよう、トップコート(保護塗料)を塗布します。

トップコート前に研磨していますので、ガラスシート特有のザラザラとした印象はそれほど残りません。

逆に足元が滑り不安だという方は、骨材入りのトップコートを使用しましょう。

外壁塗装なども行える対応力の高い業者がオススメ!

ベランダやバルコニーからの雨漏りを防ぐために施工するFRP防水は、工程も多くコストもかかります。

それでも、外壁塗装工事をご検討中の方はセットで行うことをお勧めします。

防水層と外壁は決して無関係ではないからです。

例えば、バルコニーの下端を見てみると外壁材と防水層の取り合い部分が確認できると思います。

施工箇所・内容は異なりますが、外壁が傷んでいれば防水層への雨水の影響は大きくなりますし、逆に防水塗膜の端から外壁部分へ雨水が入りこむ可能性もあります。

そのようなことが起きないよう、防水層の立ち上がり部分は外壁塗料で覆い被せるように塗装しますので、外壁塗装と防水工事をセットで行った方が良いとされています。

しかし、実際のところ塗装専門業者は防水工事を行いませんし、防水の専門業者が外壁塗装を出来るというわけでもありません。

そもそも使用する塗料も施工方法も違うからです。

2社以上に工程・工期を確認しながらメンテナンスを進めていくというのはお客様にとっても大きなストレスになってしまいますよね?

そのような時は、街の外壁塗装やさんにお任せください。

街の外壁塗装やさんでは屋根塗装・外壁塗装はもちろんなのですが、ベランダ・バルコニーや陸屋根の防水工事にも幅広く対応しており、数多くの実績があります。

外装メンテナンスをされる際には必ず経年劣化を確認し、必要に応じたメンテナンスをまとめて行うことがコストパフォーマンスや効率を考えると最も適した方法だと言えるため、総合的な診断と工事のご提案ができるようにしているのです!

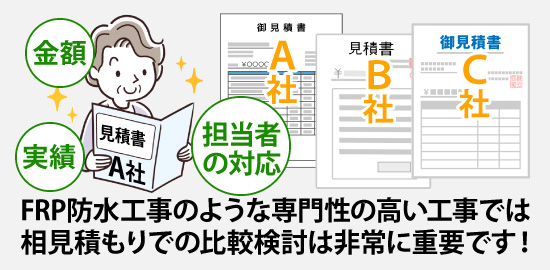

相見積もりを活用して信頼できる業者を探す

相見積もりは複数の業者に工事の見積もりを依頼し、その中から1社を決める方法です。

高い防水性と耐久性がある代わりに施工の難易度が高いとされるFRP防水には、実績豊富で信頼できる業者を選ぶことが重要です。

そのためには相見積もりを取って、金額や担当者の対応を確認してみましょう。

工事費用は安くても要注意です。

手抜き工事の可能性や、とりあえず契約を取って後から金額を上乗せしようとする悪徳業者の可能性があります。

また、担当者の説明が分かりやすかったり、見積内容について細かく答えてくれると安心できますので、業者間の対応の違いは見比べてみると良いと思います。

逆に、質問の答えをうやむやにしたり、費用に関する部分を詳細に教えてくれない業者は危険です。

「FRP防水の劣化が気になる」

「雨漏り補修を検討している」

「FRP防水とウレタン防水で迷っているため専門スタッフにアドバイスを求めたい」

など、気になること、不安点はぜひ街の外壁塗装やさんまでお気軽にご相談ください。

もちろん点検・お見積りは無料です!

-

FRP防水とは軽量・高耐久の繊維強化プラスチックを防水工事に応用した工法で、近年では多くのベランダ・バルコニーにFRP防水が採用されています。

-

FRP防水はウレタン防水同様メンブレン(塗膜)防水であるため非常に見分けがつきにくいのですが、手触り・表面の滑らかさ・劣化の表れ方で見分けることが可能です。

-

FRP防水のメンテナンスで重要になるのが、防水層を紫外線から保護している表層のトップコートの塗り替えです。

-

外壁塗装と防水工事は非常に密接な関係にありますので、どちらの工事にも詳しい専門業者に依頼することがオススメです。お困りの場合には街の外壁塗装やさんの無料点検をぜひご活用ください。

-

適正な施工箇所・補修方法を把握した上でFRP防水メンテナンスを行い、大事なお住まいを雨漏りから守っていきましょう。

関連するブログ一覧

上越市高田地内!玄関庇の増築工事、完了しました! -7

上越市高田地内!玄関庇の増築工事、完了しました! -7

妙高市での外壁屋根塗装工事についての報告です!

妙高市での外壁屋根塗装工事についての報告です!

妙高市地内においての外壁・屋根塗装の現地調査の報告です!

妙高市地内においての外壁・屋根塗装の現地調査の報告です!